資源循環の違和感について考える

前回は、日本の循環資源が廃棄物からスタートしていること、そして入口と出口の循環利用率について最後に取り上げました。

そして、入口での循環利用率が上がっていないことについて触れました。

————————————————————————————————————

入口側の循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))

出口側の循環利用率(=循環利用量/廃棄物等発生量)

————————————————————————————————————-

資源利用量は、入口、出口いずれも同じ数字です。

天然資源等投入量から生産などを経て廃棄物が発生するので、分母の数としては天然資源等投入量が圧倒的に多いことから、入口側での循環利用率が出口側よりも低くなります。

そして、出口側の循環利用率が伸び悩んでいるので、入口側の循環利用率も上がりません。

前回お話しした通り、全ての循環資源が一度廃棄物になることが前提とされていることから、廃棄物の循環利用が進まないと、入口の循環利用率も上がりません。

ATARAの取組みを進めてきた中で、この部分にとても違和感を感じていました。

そこで、今回はその違和感について考えてみたいと思います。

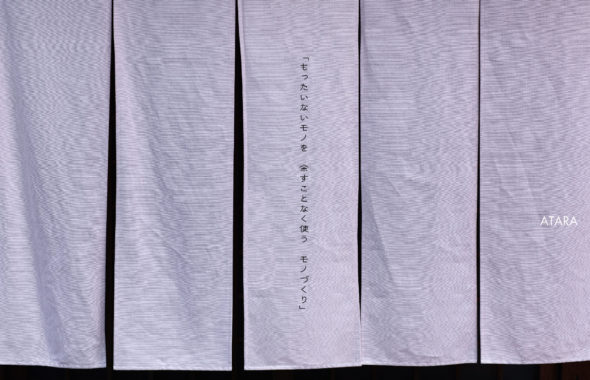

そもそもになるのですが、ATARAは「もったいない資源が当たり前に活用されている社会」にしたいという想いから誕生したブランドです。

根本には、貴重な資源を大切に使うというもったいない(ATARA:可惜)の言葉通りの想いがあります。

貴重な資源とは、国内にあるのに活用されていない資源(未利用資源)、価値があるのに、それ相応に活用されていない資源(低価値資源)、そしてまだ価値があるのに捨てられている資源(一部の廃棄物)に区分をして考えています。

ATARAの原料でいうと、未利用資源は「果実の搾りかす」や「摘花」などです。

また、低価値資源とは、おから等が該当します。本来の価値よりかなり低く扱われていると感じているものです。

この区分で見ると、ATARAが扱う資源は「循環資源」には該当していません。

なぜなら廃棄物としてカウントされていないからです。(量は微々たるものなのですが)

では、廃棄物になることがなぜよくないと思っているのか?をお話ししたいと思います。

まず、「廃棄物」になっているという事は、「価値がなくなった」という扱いになっています。

なので、コストをかけてでも他の人に委託をして処理をしてもらいます。

この時点で、自らが資源として「再び活用することはない」ということになります。

次に、価値がなくなったものの扱いとして、極力お金も手間もかけたくないというのが本質なので、資源として扱うには品質が一定ではないケースが多く、コストがかかることになります。

そんな「資源としての価値が放棄されたもの」を活用するのはハードルが高い(許認可が必要、誰が品質保証をするのか等)ため、今以上に資源循環率を上げようとすると、廃棄物から資源循環が始まると厳しいと考えています。そこがまず一つ目の違和感の正体でした。

やはり、資源として利用するには、資源として流通させることが必要だと考えています。

最初は「廃棄物相当のモノ」の中から「資源として活用できるもの」から資源に移行していくと思いますので、少量からの動きになると思います。

いずれ、それを前提としたものづくりに移行すれば、これまではリサイクル技術であったものが、「加工技術」として進化していったり、繰り返し使用できる素材が開発されたりしていくことで、使用後は廃棄物になることが当たり前ではなくなる時代になって欲しいと思っています。

また、わざわざ海外から輸入した資源を使用して、廃棄物になれば海外に輸出するということが2つ目の違和感の正体です。

ただでさえ資源の自給率が低いのですから、輸入した資源も余すことなく、とことん使用しておかなければいけないと考えています。

例えば、地域で未利用資源になっているもので、竹などはプラスチックにとってかわられた素材なのではないでしょうか。竹は未利用で、プラスチックは輸出するということでは、あえて自給率を下げたいのかと思ってしまいます^^”

ですので、未利用資源の活用で自給率を向上させることも重要だと思っています。

もちろん、全てにおいて脱炭素も同時に考えないといけないですよね。

この記事へのコメントはありません。